Pantau Gambut Mendapatkan Katadata Green Innovator Awards 2025

Oleh AdminPetani Gurem Bersiap Tinggalkan Budaya Sonor

Petani gurem di Desa Riding mencoba meninggalkan budaya bercocok tanam dengan sistem sonor. Pada pertama kali membuka lahan untuk dijadikan petak sawah mereka menghabiskan uang hingga puluhan juta dengan hasil yang tidak memuaskan. akan tetapi mereka tidak patah arang, musim hujan nanti akan meneruskan mimpinya dengan bertani sistem tugal dan tanpa bakar

Tulisan “Ampera” belum tampak jelas pagi itu. Namun, lalu-lalang kendaraan tetap tak berhenti di atas jembatan yang membelah sungai Musi, kota Palembang. Saya mencoba mendekat hingga berjarak kurang dari 75 meter dari objek yang tercetak di bagian tengah jembatan. Namun, tulisan yang terletak dibawah sebuah jam analog baru terlihat samar-samar, padahal saat itu waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 6.00 pagi. Pandangan kabur memang sudah berlangsung dalam beberapa bulan ini di kota Palembang.

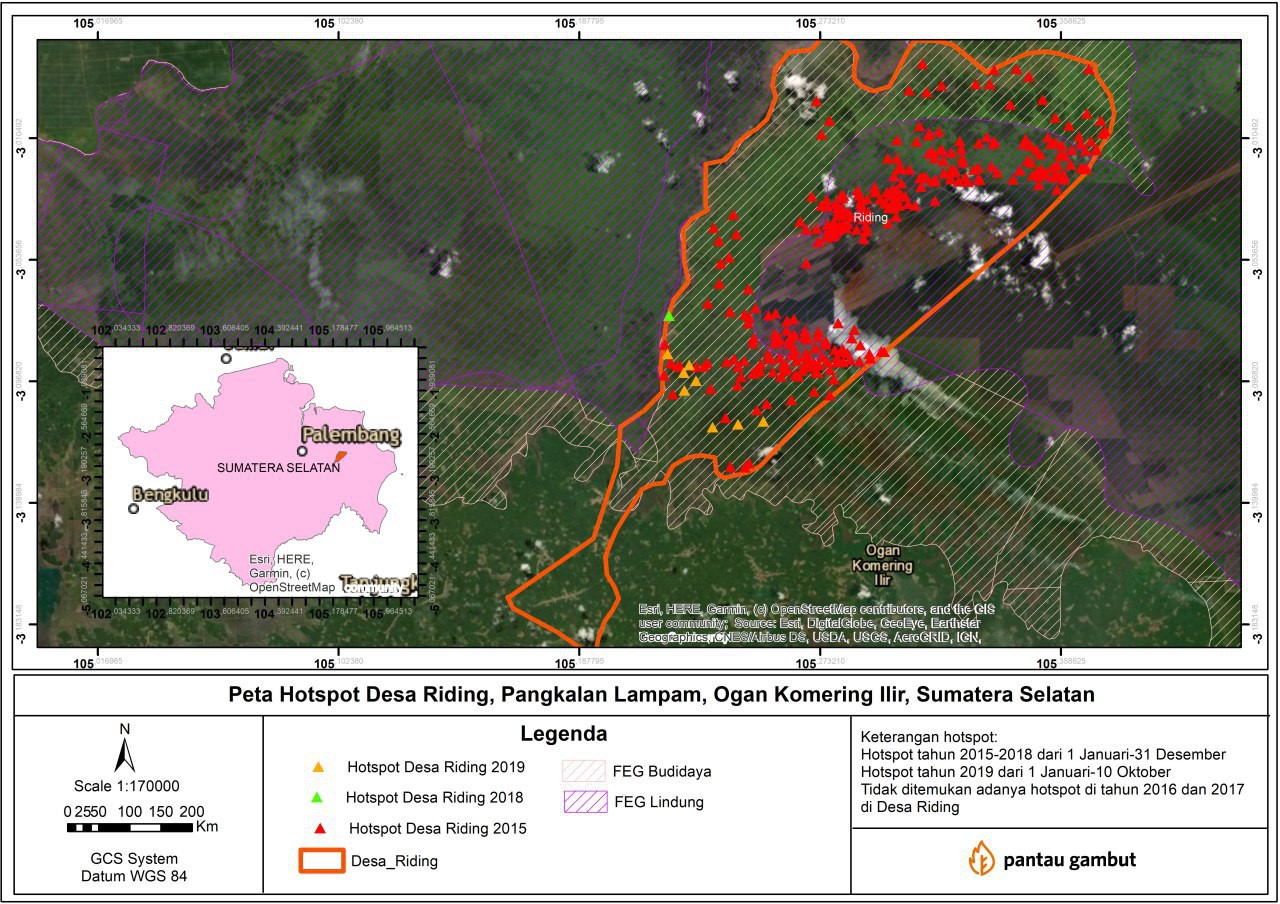

Setelah mengambil beberapa foto, perjalanan diteruskan menuju ke arah desa Riding, Kecamatan Pangkalan Lampam, Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatra Selatan. Jaraknya sekitar 70 KM dengan jarak tempuh sekitar 3 jam perjalanan darat. Sepanjang perjalanan, beberapa kali saya harus mengurangi kecepatan kendaraan akibat kabut asap yang menutupi badan jalan. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatra Selatan, asap di kota Palembang kemungkinan berasal dari Riding. Laporan harian dari Posko Media Center di BPBD Sumsel menunjukkan, sepanjang Rabu 9 Oktober 2019, 57 hotspot berada di OKI. Angka tersebut tertinggi jika dibandingkan dengan Musi Banyuasin yang terdapat 50 hotspot dan daerah lain yang hanya terdeteksi kurang dari 10 hotspot.

Di desa Riding, saya menemui Iswadi (46 tahun), salah seorang warga yang memiliki komitmen bertani tanpa bakar. Dia berujar sebagian besar petani di desanya masih menggunakan metode sonor dan tugal. Baru dia dan kedua temannya yang beshasrat meninggalkan budaya sonor. Sonor merupakan praktik penebaran benih dengan sistem pembakaran lahan terlebih dahulu. Sistem sonor diyakini bisa menghanguskan lahan yang ada disekelilingnya, yang ujung-ujungnya bisa menimbulkan bencana lebih besar.

Dengan ditemani salah seorang tetua kampung, saya dituntun menuju petak sawah milik Iswadi dan kedua rekannya yang berlokasi sekitar 6 km dari pusat Desa Riding. Perjalanan harus melewati jalan berdebu yang merupakan jalan penghubung ke PT. OKI Pulp and Paper Mills yang berada di desa Sungai Baung. Sepanjang perjalanan tampak hamparan kebun karet rakyat, semak belukar dan lahan rawa serta gambut.

Tiba di lahan milik Iswadi, saya berkenalan dengan Ujang Alirman yang juga merupakan petani pengelola sawah tanpa bakar. Kemudian Ujang mengajak saya menuju sawah yang dikelola Rudi, yang juga rekan Iswandi. Pada petak pertama milik Rudi, padi mulai tampak menguning. Hal berbeda ditemui saat mengunjungi petak kedua milik Ujang dengan ketinggian batang padi tidak normal dan terdapat ilalang serta paku-pakuan di sela-sela tanaman padi. Tampak pula pematang sawah dan kanal tersier yang kering dan ditumbuhi rumput liar setinggi hampir 170 cm. Sekitar 100 langkah, kami tiba di petak ke ketiga milik Iswadi yang sama keringnya. “Petak pertama tadi padi tumbuh jauh lebih bagus dibanding dua petak yang lain, karena kondisi di petak kedua dan ketiga sangat kering” kata Ujang.

Iswadi yang tiba belakangan ini langsung bercerita perihal kenekatan mereka menanam padi dengan metode tanpa bakar itu. Ia menuturkan sebelum menanam anakan padi, mereka membuat pematang atau tanggul. Pematang katanya berfungsi untuk menjaga agar air tetap menggenang sepanjang tahun di lahan gambut. Kemudian agar padi bisa tumbuh sempurna, pihaknya juga menebas rumput dan membersihkan setiap gulma yang tumbuh di permukaan tanah bergambut itu. Langkah tersebut berjalan tanpa hambatan sehingga Iswandi dan rekan-rekannya optimis padi bisa menghasilkan beras yang banyak.

Langkahnya belum berhenti sampai disitu. Iswadi yang juga dikenal sebagai Kepala Dusun II di desa Riding mengajak beberapa orang pekerja untuk membalik tanah dengan menggunakan cangkul, linggis dan skop daripada dengan mesin pembajak ataupun kerbau. Setelah hampir sebulan semua proses berjalan, tibalah waktunya untuk menanam bibit padi.

Bersawah tanpa bakar memang biayanya sangat tinggi, berbeda jauh kalau kita melakukan pembakaran yang cukup dengan bermodalkan korek api. Cepat prosesnya dan tanah pun jadi subur. Kami simpulkan metode tanpa bakar akan sulit diterapkan tanpa bantuan pemerintah. Bila dana pribadi, mana ada petani yang mampu," kata Iswadi.

Kegiatan bertanam sistem sonor atau bakar telah ditinggalkan Iswadi dari tahun 2015 sejak kemarau berkepanjangan dan kebakaran besar yang terjadi di Desa Riding. Sejak saat itu, Iswadi berkomitmen untuk meninggalkan cara tanam yang dapat menimbulkan kerusakan bagi lingkungan sekitarnya. Dilihat dari data hotspot tahun 2015-2018 memang pada tahun 2016-2018 di Desa Riding mengalami jumlah penurunan titik panas yang signifikan sampai tidak ada jumlah hotspot sama sekali di tahun 2016 dan 2017. Namun sayangnya, beberapa titik hotspot kembali terdeteksi di tahun 2019 ini walaupun jumlahnya tidak sebanyak tahun 2015 lalu.

Diceritakan oleh Iswadi, ia dan beberapa rekannya tertarik untuk meninggalkan pola padi sonor setelah World Resources Institute (WRI) Indonesia mengajak bekerjasama untuk mencoba meninggalkan budaya sonor dan menerapkan metode baru bertani tanpa membakar. WRI juga membantu dalam pembuatan tiga demplot di lahan milik Iswadi. Namun sayangnya, hujan tidak turun sama sekali setelah padi ditanam pada pertengahan bulan Juli lalu. Alhasil, pertumbuhan padi tidak normal, seperti: ketinggian batang padi tidak lebih dari 15 cm, bulir padi kecil bahkan sebagian besar diantaranya mati. “Kami memprediksi bulan Oktober ini merupakan waktu panennya jika hujan normal. Namun, apa mau dikata hujan hanya ada sekitar 3 kali sewaktu awal tanam. Ini saja kami masih bisa ucap syukur karena masih ada padi yang tumbuh,” keluh Iswadi.

Meninggalkan budaya padi sonor memang cukup sulit bagi petani gurem sebagaimana Iswadi, Ujang dan Rudi. Yang awalnya mereka hanya bermodalkan korek api seharga 3 ribuan saja untuk membuka lahan, sekarang Iswadi mengatakan untuk persiapan tanam saja setiap petak sawah menghabiskan ongkos hampir Rp33 juta. Mereka menggarap petak masing-masing berukuran 50m x 100m. Dia merinci, saat persiapan tanam pada bulan Juli yang lalu, dia mendatangkan pekerja 10 orang untuk membuat pematang. Selama enam hari proses pengerjaan, ia menghabiskan dana sekitar Rp9 juta. Berikutnya biaya tebas Rp7,5 juta dengan perincian untuk 10 orang x 5 hari. Ongkos harus keluar berikutnya untuk biaya membalik tanah atau membajak dengan menggunakan tenaga manusia sebanyak 10 orang selama 6 hari sehingga didapat angka Rp9 juta. Sedangkan upah tanam mencapai Rp7,3 juta dengan perincian 7 orang x 6 hari. Angka tersebut akan terus bertambah. Dari catatannya, petani harus menyiapkan uang untuk biaya pemupukan dan 10 kali penyemprotan dengan pestisida bermerek serta biaya perawatan dari rumput liar.

“Setiap pekerja mendapatkan upah Rp150 ribu/hari, jadi kalau dihitung-hitung pasti tidak akan balik modal. Makanya pemerintah harus serius membantu kami kalau benar-benar mengajak masyarakat meninggalkan budaya membakar,” imbuh Iswadi.

Meskipun pada tanam pertama mengalami gagal panen, ketiga petani gurem ini tetap berkomitmen untuk melanjutkan tradisi membuka lahan tanpa perlu membakar. Rencananya setelah masuk musim hujan nanti, mereka akan menanam padi dengan sistem tugal yaitu menabur langsung benih pada tanah yang telah dilubangi.

Sebagai solusi untuk mengatasi kekeringan di lahan sawah dan bekas terbakar 2015, Iswadi berharap Pemerintah bisa membuat embung, normalisasi kanal serta membuat sumur bor di lahan bekas terbakar tahun 2015 silam. Akan tetapi, menurutnya ketiga langkah tersebut hanya bisa dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan besar sedangkan bagi mereka solusi yang ditawarkan tersebut tidak akan terwujud bila hanya mengandalkan swadaya masyarakat.

Ir. Ruli Joko Purwanto, M.P, Dosen Fakultas Pertanian Universitas IBA, Palembang menerangkan penerapan pola pertanian dengan sistem sonor merupakan tradisi yang diwarisi oleh nenek moyang kita dulu.

Pada era sekarang ini, cara bertani dengan membakar sudah selayaknya ditinggalkan dengan penerapan sistem dan alat pertanian modern. Cara non bakar ini tidak hanya bisa membebaskan diri dari bencana kabut asap dan kebakaran akan tetapi juga mengikuti trend global.

Dia menjamin hasil panen akan tetap berlimpah selagi lahan dikelola secara benar. “Banyak daerah yang telah berhasil dengan menerapkan model pertanian tanpa bakar, Riding sedang menuju ke arah sana,” kata Ruli Joko Purwanto.

Menurut Ruli untuk menghindari pola tanam sistem sonor, petani bisa mengelola lahan dengan memasukkan seluruh bekas tebangan dan tebasan ke dalam satu lubang atau rorak. Kemudian secara alami gulma, jerami, ranting-ranting serta dahan pohon akan membusuk dan terurai dengan sendirinya. Bila menghendaki hasil komposan yang lebih cepat, petani bisa menambahkan larutan EM (effective microorganism) ke dalam sisa tumbuhan tadi. EM katanya sejenis formulasi yang terdiri dari beragam mikroba pengurai bahan organik. “Di pasaran ada juga formulasi dengan merek dagang yang berbeda. Jenisnya juga banyak dengan kegunaan dan cara penerapan yang hampir sama,” ujar Ruli.

Sementara itu menyikapi adanya anggapan bila bertani dengan cara membakar akan menambah kesuburan lahan, Ruli mengatakan hal itu tidak semuanya benar. Berdasarkan pada sejumlah kajian dan penelitian,

abu hasil pembakaran hanya mengandung sedikit unsur hara yang diyakini dapat menyuburkan tanah. Selain itu secara ilmiah menurut Ruli, dari proses pembakaran justru akan banyak hara lain yang hilang. Terutama hara yang bersifat volatile atau gampang menguap seperti unsur Nitrogen.

“Jadi ada beberapa cara lama yang sebenarnya bisa merugikan petani karena dari pembakaran itu justru banyak hara lain yang hilang, terutama yang sifatnya volatile.”