Memantau Izin Konsesi Untuk Mencegah Keterlanjuran Perusakan Gambut Papua

Oleh Yohanes Akwan

Food Estate Kalimantan Tengah, Riwayatmu Kini

Pembangunan area pertanian seluas itu jelas membutuhkan dukungan sistem irigasi yang masif dan kompleks. Pemerintah pun membangun Saluran Primer Induk (SPI) sepanjang 187 km[1] untuk mengatur jumlah air yang masuk dan keluar dengan menghubungkan Sungai Barito dan Kahayan. Karena perhitungan yang tidak cermat, saluran induk ini malah membelah kubah gambut sedalam 10 meter. Dengan kedalaman tersebut, gambut ini masuk ke dalam kategori gambut sangat dalam dan seharusnya masuk ke dalam kawasan lindung. Air yang tertampung dalam kubah pun mengalir keluar dan membuat kubah menjadi kering. Walhasil, lahan gambut seluas 876 ribu hektare yang masuk ke dalam lokasi proyek bekas PLG pun menjadi rentan terbakar hebat setiap tahunnya hingga sekarang.

Dua puluh lima tahun berlalu, di tahun 2020 pemerintah kembali terobsesi untuk mengulang proyek sejenis di kawasan yang sama. Alih-alih memperbaiki dan memulihkan ekosistem yang telah rusak, pemerintah malah menggelontorkan dana sebesar Rp1,5 triliun untuk membiayai program bertema Food Estate selama tahun 2021 dan 2022[2]. Mega proyek yang dikomandoi oleh Menteri Pertahanan ini masuk ke dalam salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Dengan dimasukannya Food Estate ke dalam PSN, program ini otomatis masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan berpotensi mendapatkan keistimewaan dalam pembuatan anggaran belanja tahunan, perizinan peruntukan ruang, hingga perlindungan hukum.

Dengan segala kemudahan yang dimiliki, nyatanya Food Estate belum mampu menunjukan hasil yang membanggakan. Provinsi Kalimantan Tengah yang digadang menjadi sentra produksi pangan nasional baru, hanya bisa menjadi provinsi dengan peringkat ke-20 sebagai produsen gabah kering[3]. Pada tahun 2022, produksi gabah di Kalimantan Tengah malah mengalami penurunan sebanyak 27 ribu ton dibanding tahun 2021 pada kuartal 1 hingga 3. Produksinya sebesar 353.865 ton pun tenggelam jauh di bawah Jawa Timur sebesar 9.686.760 ton sebagai produsen gabah nasional terbesar.

Dua tahun setelah pelaksanaan proyek yang terlihat prematur ini dimulai, WALHI Kalimantan Tengah (Simpul Jaringan Pantau Gambut Kalimantan Tengah) melakukan pengamatan dengan mengumpulkan informasi lapangan dari lima desa yang masuk ke dalam wilayah pengembangan Food Estate, yaitu Desa Tewai Baru, Desa Lamunti, Desa Talekung Punei, Desa Pilang, dan Desa Henda.

Tabel Lokasi Pengamatan Lapangan

Meskipun Food Estate dilakukan di lahan yang tidak menyalahi regulasi, hasil pengamatan di lapangan menunjukan kemunculan sejumlah persoalan sosial-budaya pasca pelaksaan program. Mulai dari hak atas tanah milik masyarakat yang dirampas, hingga sumber mata pencaharian masyarakat yang ikut hilang.

Konflik Kepemilikan Lahan dan Hilangnya Sumber Mata Pencaharian

Konflik antara pemerintah dengan masyarakat umumnya terjadi karena adanya perbedaan klaim kepemilikan lahan. Masyarakat mengklaim kawasan hutan yang masuk ke dalam program Food Estate merupakan tempat menggantungkan hidup tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada secara turun temurun. Sementara, pemerintah mengklaim bahwa kawasan yang dijadikan lokasi penanaman merupakan lahan milik negara yang dipergunakan bagi kemakmuran rakyat. Memang terdengar mulia, tapi sayangnya fakta di lapangan menunjukan hal yang berseberangan dengan klaim pemerintah.

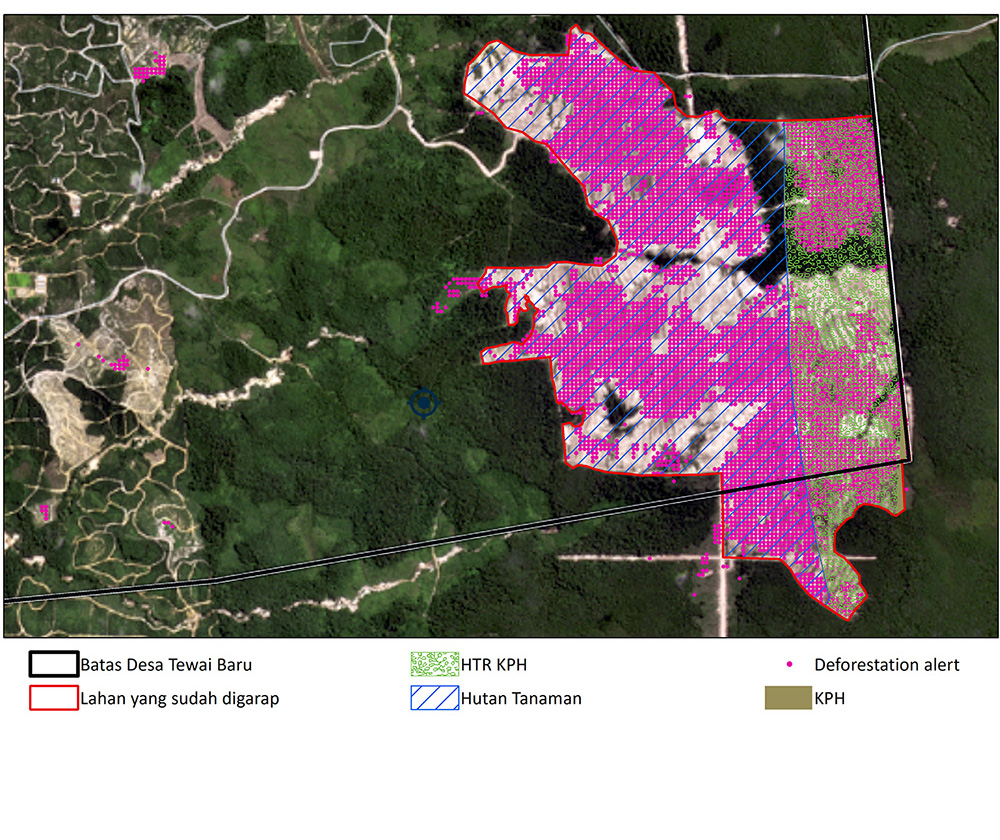

Mengambil contoh kasus di Desa Tewai Baru, 700 hektare lahan desa yang sudah dibuka oleh program Food Estate malah membuat sumber mata pencaharian mayoritas warganya hilang. Jandra (60), salah satu warga Desa Tewai Baru bercerita jika dirinya dan masyarakat desa dulunya biasa memanfaatkan hasil hutan kayu maupun non kayu dari hutan di sekitar desanya. Dirinya menambahkan, dulunya hutan berisi pepohonan yang besar dan rapat, sehingga mereka biasa menggunakan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Setelah Food Estate beroperasi, masyarakat dilarang mengambil hasil hutan dan melakukan kegiatan pertanian di sekitar kawasan proyek. Dia menambahkan, di awal Food Estate masuk ke desanya, proses koordinasi dan sosialisasi terkait kejelasan sistem kepemilikan tanah sangatlah minim. Setiap koordinasi hanya dilakukan secara terbatas dengan mengundang beberapa pihak saja seperti perangkat desa, ketua kelompok tani, dan beberapa orang yang mengatasnamakan perwakilan masyarakat. Selain dilakukan secara terbatas, koordinasi itu pun tidak memberikan kejelasan terkait keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lahan.

Selain Jandra, Epel Lunce (69) juga memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan. “Lahan saya sekitar 3 hektare yang masuk ke dalam program (Food Estate) langsung digarap secara sepihak tanpa adanya koordinasi, bahkan melakukan ganti rugi juga tidak”, jelasnya.

Area objek penggarapan Food Estate di Desa Tewai Baru sesungguhnya berstatus kawasan hutan negara dengan fungsi produksi. Namun, berdasarkan tumpang susun dengan Peta Indikatif Arahan Perhutanan Sosial (PIAPS), keseluruhan area tersebut telah dialokasikan sebagai bagian dari program perhutanan sosial sejak tahun 2019 dengan skema hutan tanaman. Perlu menjadi catatan, meskipun hak milik hutan sosial dikuasai oleh negara, hak kelolanya merupakan otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sesuai dengan Permen LHK P.11 Tahun 2020 tentang hutan tanaman rakyat. Sayangnya, pelibatan dalam pengelolaan lahan saja tidak, apalagi untuk mengakses bekas lahan sumber mata pencaharian mereka.

Lain cerita dengan kisah warga Desa Lamunti yang termasuk lebih beruntung dibandingkan warga Desa Tewai Baru. Mereka diberikan kesempatan untuk menolak program Food Estate. Meski begitu, jika warga memilih untuk menolak, pemerintah tidak akan menjanjikan pemberian bantuan berupa bibit, pupuk, pestisida, dan akses pasar. Sementara jika mereka bergabung, mereka tetap bisa melakukan pengelolaan lahan pribadinya, namun dengan komoditas yang ditentukan oleh pemerintah. Akan tetapi pilihan ini juga bukannya tanpa resiko, karena komoditas yang akan mereka terima belum diketahui tingkat keberhasilan tanamnya.

Dari fenomena di dua desa tersebut, pemerintah seolah hanya melihat peta indikatif sebagai gambar pola berwarna-warni sebagai pemisah area kerja mereka. Padahal, ada kehidupan manusia yang memiliki adat, budaya, dan hak asasi manusia yang tinggal di dalamnya. Sehingga, patut dikatakan bahwa selain merampas lahan masyarakat, program ini juga terindikasi menghilangkan sumber penghidupan masyarakat.

Ancaman Gagal Panen

Fenomena gagal panen menjadi masalah lain yang muncul dalam program ini. Penyebab utamanya adalah ketidakcocokan karakteristik tanah di Kalimantan Tengah dengan jenis tanaman yang ditetapkan pemerintah. Di Desa Tewai Baru, ±300 hektare tanah berpasir sudah ditanami singkong sejak satu tahun 2021. Padahal, tanah dengan karakteristik berpasir kurang memadai untuk mendukung upaya bercocok tanam[4]. Tidak heran jika panenan singkong milik warga tidak sesuai harapan. Selain ukurannya kerdil, umbi singkong yang dihasilkan juga berasa pahit.

Sebuah penelitian menyebutkan rasa pahit pada singkong mengindikasikan adanya kandungan sianida yang tinggi dan berbahaya bagi tubuh manusia[5]. Dengan adanya kandungan sianida yang ada di dalamnya, singkong jenis ini memerlukan proses pengolahan yang lebih panjang untuk bisa dikonsumsi. Sementara, perencanaan Food Estate yang dimaksudkan untuk memenuhi produksi dengan jumlah besar, membuat pengolahan skala rumahan akan sulit dilakukan karena perlunya peralatan pengolahan yang lebih kompleks. Dimana pada akhirnya, korporasi skala besar akan tetap mendapatkan potongan “kue” dalam proyek ini.

Kegagalan juga terjadi di Desa Lamunti yang mendapat instruksi untuk menanam padi. Karakteristik tanah gambut tipis di Desa Lamunti membuat hasil panen padi yang diujicobakan tidak bisa memenuhi target produksi skala besar yang diberikan oleh pemerintah. Beruntung, hasil panen masih cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para petani penggarap lahan Food Estate. “Jenis padi yang diberikan pemerintah nggak cocok dengan karakter tanah kami, jadi padi tidak dapat tumbuh baik dan menyebabkan hasil panennya rendah” ujar Sio Gatak (63) yang merupakan Ketua Poktan di Desa Lamunti.

Selain ketidakcocokan karakteristik tanah dengan tanaman yang ditentukan, bantuan pemerintah yang setengah-setengah juga menjadi alasan sering gagalnya panenan program Food Estate. Bagaimana tidak, masyarakat yang mengajukan pembangunan dan pendampingan penggunaan teknologi pengairan sering tidak mendapat respons dari peerintah. Padahal, keberadaan saluran irigasi penting untuk membantu petani mengelola sistem pengairan lahan, terutama untuk mengalirkan air keluar saat lahan tenggelam. Pasalnya, lahan yang tenggelam dapat menyebabkan tanaman padi menjadi rusak bahkan mati.

Sementara di Desa Henda, bantuan pemerintah berupa pipa buka tutup air untuk mengatur sistem pengairan di lahan masyarakat tidak disertai dengan sosialisasi cara penggunaannya. Petani merasa alat yang dihibahkan terlalu canggih untuk digunakan, sehingga pipa tidak digunakan dan bantuan menjadi sia-sia.

Belum lagi pemberian benih tanaman dan kapur yang tidak layak digunakan karena kadaluarsa. Di Desa Pilang, pemerintah memberikan benih dan kapur saat lahan belum benar-benar siap ditanami. Sementara lahan disiapkan, bibit dan kapur pun harus disimpan dalam waktu yang cukup lama. Masyarakat pun akhirnya harus membeli sendiri bibit padi yang baru untuk ditanam. Bantuan kapur bahkan tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal karena penggarapan lahan yang dilakukan oleh kelompok TNI tidak benar-benar bersih yaitu hanya menumbahkan pohon-pohon dan menyisakan batang kayu hingga akar pohon.

Kesalahan pemerintah yang terjadi di banyak tempat, seakan menjadi cerminan bagaimana serampangnya pemerintah dalam melakukan kajian pelaksanaan Food Estate. Itu pun kalau pemerintah mau untuk bercermin. Pertanyaan tentang persiapan program di Kalimantan Tengah ini pun bermunculan. Jika kajian yang dilakukan memang belum matang, kenapa harus memaksa untuk buru-buru? Apakah pengalaman yang pernah terjadi dari kegagalan proyek Food Estate di masa lampau belum cukup membuat pemerintah belajar dan terus saja membuat kesalahan? Apakah ini memang hanya konsekuensi dari ketidaksiapan pemerintah, atau memang ada agenda lain yang bersembunyi di balik program Food Estate ini?

Ekosistem yang sudah rusak tidak akan bisa dikembalikan seperti sedia kala, atau paling tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Itu pun jika pembangunan berlandaskan obsesi dan keinginan penguasa bisa dialihkan menjadi pembangunan berlandaskan kebutuhan yang sesungguhnya bagi warga. Entah sampai titik mana proyek ini akan terus dipaksakan, berapa hektare lagi hutan Kalimantan Tengah yang dirobohkan, atau berapa banyak lagi komunitas setempat yang menjadi korban. Food Estate Kalimantan Tengah, riwayatmu kini.

Penulis : Bayu Herinata dan Diani Nafitri Cahyaningrum

Editor : Yoga Dwi Aprillianno

[1] Reposisi PLG Sejuta Hektar Kalteng Sebagai Lahan Pangan

[2] Rincian Anggaran Proyek Food Estate Rp 1,5 Triliun

[3] Digadang Food Estate Dongkrak Produksi, Panen Beras Kalteng Malah Melorot

[4] Tewu, R.W.G., Karamoy, L, Th., and Pioh, D.D. 2016. Study of Soil Physical and Chemical Properties on the Sandy Soil of The Village Noongan District West Langowan. University of Sam Ratulangi

[5] Ndubuisi ND, Chidiebere ACU.2018.Cyanide in Cassava: A Review. Int J Genom Data Min 2018: 118. DOI: https://doi.org/10.29011/2577-0616.000118