Potensi Konflik Berkepanjangan di Lahan Gambut Desa Lebung Itam

Oleh Ibrahim ArsyadPrasasti Talang Tuwo, Kearifan Lokal Menjaga Ekosistem Gambut (1)

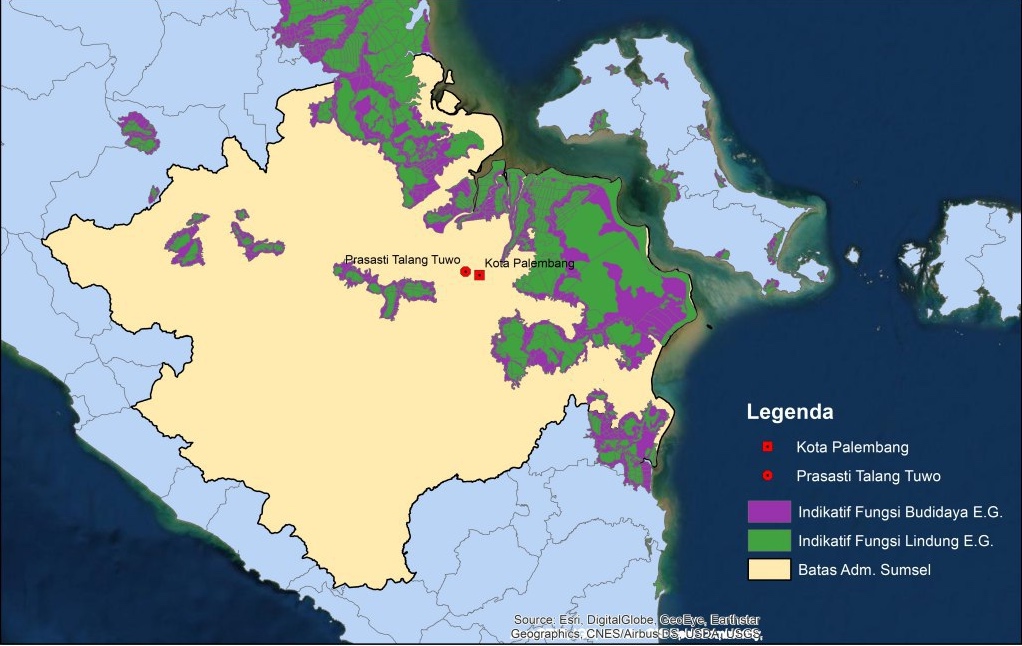

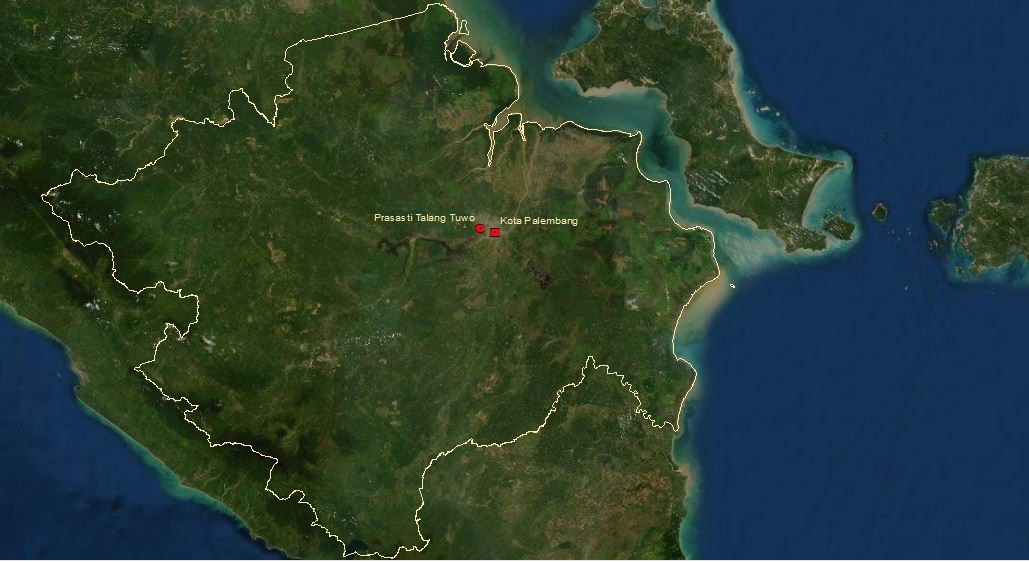

Prasasti Talang Tuwo yang merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya sejak abad ke-7 menyimpan nilai-nilai pelestarian lingkungan. Penulis kali ini mencoba menelusuri lokasi sisa-sisa prasasti tersebut berada dan melihat perubahan-perubahan di sekitar akibat nilai-nilai titipan nenek moyang yang diabaikan.

Menjelang matahari lingsir di bawah cakrawala, saya memacu motor menelusuri jalan poros by pass Soekarno Hatta-Terminal Alang-alang Lebar. Tujuan saya adalah Dusun Talang Kelapa Ujung, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, di mana sisa-sisa peninggalan Kerajaan Sriwijaya, yaitu Prasasti Talang Tuwo, berada. Desa ini tidak begitu jauh dari ibukota Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, hanya sekitar 18 km.

Dari by pass, jalanan memanjang lebih kurang 4 km. Tidak semuanya berupa jalan beraspal dan bercor beton, akan tetapi ada sebagian lainnya yang masih berupa tanah merah. Untungnya masih musim kemarau, sehingga sepeda motor yang saya kendarai tidak mengalami kendala berarti melewati sebagian jalan tanah ini. Jika lewat saat musim hujan, ban motor tentunya sudah penuh lumpur, licin, dan terperosok kubangan.

Setelah berkendara sekitar 10 menit dari jalan poros, saya tiba di pertigaan PT. Adhya Tirta Sriwijaya yang berada di Perumnas Talang Kelapa, Palembang. Di daerah ini, saya memiliki kenalan salah seorang warga yang konon tahu persis lokasi Prasasti Talang Tuwo. Saya mampir ke rumah Nang Adi, yang merupakan orang lama di Dusun Talang Kelapa Ujung. Dia berkenan memberi petunjuk. Saat saya bertanya lokasi persis prasasti, dia dengan cekatan mengambil secarik kertas dan menggambarkan jalanan yang akan dilewati.

Saya sejujurnya agak bingung dengan denah dari Nang Adi, karena memang tidak terbiasa membaca peta. Namun, dengan sejumlah petunjuk dari Nang Adi, saya mengarahkan sepeda motor dan berpisah dengannya untuk melanjutkan perjalanan.

“Setelah kompleks Revari, maju terus meniti jalan tanah sampai nanti ketemu simpang empat,” kata Nang Adi.

“Kemudian belok ke kiri masuk ke perkebunan sawit. Lurus saja, sampai nanti ketemu ada makam dan pondok ,” tambahnya.

Saya mengingat-ingat dan menuruti arahan, sembari berharap nanti bisa GPS. Bukan alat GPS global positioning system karena saya tidak membawanya, tapi Gunakan Penduduk Setempat. Lepas dari persimpangan jalan, saya memang beruntung bertemu warga setempat yang memberi arahan lanjutan.

Tanpa hambatan berarti, saya akhirnya bisa menemukan lokasi ditemukannya Prasasti Talang Tuwo yang saat ini lebih dikenal sebagai makam keramat. Tiba di lokasi, mata saya langsung tertuju pada dua makam dengan posisi penempatan batu nisan yang berbeda dari kelaziman di pekuburan pada umumnya. Khusus di pemakaman Islam biasanya posisi batu nisan menghadap ke barat. Pada lokasi ini, salah satu batu nisan makam menghadap utara.

Hati saya semakin yakin inilah lokasi ditemukannya prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya setelah melihat tulisan di salah satu batu nisan, yakni Hyang Talang Tuwo, Tahun Saka 606 (684 Masehi). Pada makam yang berukuran lebih besar dengan batu nisan menghadap utara, terdapat tulisan Dewo Bernua, Tahun Saka 606 (684 Masehi). Beberapa langkah dari makam, ada sebuah teratak atau pondok yang terbuka dan beratap seng yang sudah berkarat.

Saya sedikit tertegun dengan pemandangan ini. Pasalnya, dari keterangan yang sempat saya peroleh dari Retno Purwanti, peneliti dari Balai Arkeologi Sumatera Selatan, lokasi Prasasti Talang Tuwo saat awal-awal ditemukan dulu pada tahun 1920, hanya berupa tumpukan batu di atas gundukan tanah yang membukit. Prasasti Talang Tuwo sendiri berbentuk lempengan yang ditemukan dalam lubang di samping gubuk reyot.

Lempengan batu prasasti tidak lagi di tempat, melainkan sudah disimpan di Museum Nasional di Jakarta. Gubuk reyot sudah berubah menjadi teratak beratap seng dan berlantai keramik putih. Di tengah bangunan berukuran sekitar 2mx3m tersebut terdapat dudukan rendah yang diyakini sebagai tempat prasasti ditemukan.

Suasana sekitar juga berubah total. Kini, lokasi prasasti yang sudah berubah sebutan menjadi makam keramat ini, dikelilingi perumahan dan hamparan perkebunan sawit. Tidak jauh dari makam, masih tersisa beberapa cekungan yang berisi air dan tumbuhan khas rawa. Padahal dulunya, kawasan itu dikenal cukup hijau sebagaimana layaknya hutan belantara.

Di sebuah perempatan yang berjarak sekitar 500 meter sebelum lokasi pekuburan, saya bertemu seorang bapak yang tengah duduk diatas sepeda motornya. Setelah bertukar salam dan berkenalan, beliau memperkenalkan diri sebagai Darwinsyah, seorang warga yang sudah tinggal di Talang Kelapa Ujung sejak kecil hingga kini dia berumur 45 tahun. Darwin, begitu dia biasa dipanggil, bercerita bahwa dulu dia masih sempat merasakan keindahan alam Talang Kelapa. Dulunya, pada awal tahun 1980an, dusun tempat dia tinggal masih dikelilingi hutan, kebun kelapa, kebun aren, dan banyak rumpun bambu. Bahkan bila ada waktu luang, dia bersama teman-temannya biasanya mencari ikan di rawa-rawa dan sungai-sungai kecil yang mengalir deras.

Namun sekarang suasana itu semakin sulit ditemukan karena rawa sudah banyak ditimbun untuk berbagai keperluan seperti kawasan pemukiman dan perkebunan sawit. “Sekarang kami harus keluar kota kalau mau mencari ikan,” ujar Darwin.

(Bersambung ke bagian 2)