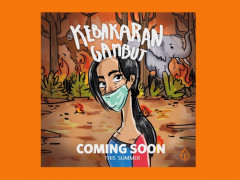

Kado Pahit Tahun Baru Kebakaran Hutan di Riau

Oleh ZamzamiHutan Gambut Senepis Hancur, Kekeringan Landa Warga Jumrah

Hampir saban hari, Edi Wardo (29) mancing ikan di parit di depan rumahnya. Ia juga memasang lukah penjerat ikan di parit yang hanya selebar 2 meter. Anak-anak kecil pun bermain dan mandi-mandi di parit tersebut karena airnya bersih dan banyak pula ikan seperti gabus dan lele akar.

“Dulu bang, saya mancing tiap hari. Pasang lukah juga di situ. Banyak, bang, ikannya,” kata Edi, saat ditemui awal November 2018.

Saking banyaknya ikan di parit berair gambut itu, jika sore hari ia pasang lukah di dalam parit dan pagi harinya lukah diangkat, maka dia dapat memperoleh 4-5 kilogram ikan. Ikan-ikan pun dikonsumsi warga lokal untuk memenuhi protein keluarga.

Namun keceriaan dan melimpahnya sumber air di Desa Jumrah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau kini tinggal kenangan. Kini, jangankan ikan, sumber air untuk cuci kaki saja warga harus membelinya ke luar desa.

Saat penulis berkunjung ke Desa Jumrah belum lama ini, parit tersebut kering. Terdapat beberapa titik genangan air namun penuh lumpur. Hanya ada bebek yang memainkan paruhnya ke dalam lumpur untuk mencari makan.

Rumah kayu milik orang tua Edi dibangun berpanggung. Konsep panggung ini juga secara umum diaplikasikan pada rumah-rumah di Jumrah. Panggung dibuat untuk antisipasi air yang melimpah setiap saat. Desa Jumrah berada di tepian Sungai Rokan.

“Kalau sekarang, kering ya seperti inilah. Lumpur semua. Ndak ada yang bisa dipakai lagi,” ujar Edi yang kini mencari penghasilan di Pekanbaru, 204 kilometer dari Jumrah.

Perubahan drastis itu diyakini berasal dari penghancuran hutan rawa lebat di Desa Jumrah. Pada awal tahun 2011, perusahaan hutan tanaman industri bernama Ruas Utama Jaya (RUJ) memulai penebangan kayu-kayu dengan berbekal Rencana Kerja Tahunan yang diajukan kepada Kementerian Kehutanan.

Bukannya tidak pernah membuat sumur sebagai alternatif sumber air. Di kamar mandi beratap langit terdapat sumur sedalam enam meter juga bernasib sama dengan parit. Hanya lumpur.

Edi menceritakan air yang tadinya melimpah ruah di desanya lenyap secara pelan namun pasti sejak hutan rawa gambut Senepis hancur. Ia menyebut aktivitas perusahaan hutan tanaman industri (HTI) PT Ruas Utama Jaya yang beroperasi sejak 2007 sebagai awal kekeringan ini bermula.

Menurut dia, hutan-hutan itu ditebang dan lahan gambutnya dikeringkan dengan membuat kanal-kanal besar. Kanal-kanal itu dialirkan ke sungai sehingga mempercepat pengeringan gambut. Seharusnya gambut itu basah. Tapi sekarang kering kerontang. terutama bagi desanya yang beradar di sekitar hutan rawa gambut Senepis.

“Itulah awalnya. Gambut itu dulu rawa. Banyak air. Sekarang kalau musim kering, terbakar,” ujarnya.

Secara terpisah Arifudin, Peneliti Pusat Studi Bencana, LPPM Universitas Riau membenarkan bahwa deforestasi lahan gambut bisa berdampak pada sistem tata air di kawasan tersebut. Bukan saja tata air di hutan gambut itu sendiri tapi juga daerah yang selama ini mendapat manfaat dari tertahannya air di hutan seperti di desa-desa sekitarnya.

“Satu kilogram gambut itu bisa menangkap atau menahan 90 kilogram air (10 liter). Jadi bayangkan kalau gambut-gambut itu terdegradasi, berapa banyak air yang tidak bisa mereka tangkap atau tahan,” kata Arif.

Karenanya, lanjut Arif, kondisi hutan alam yang berganti menjadi perkebunan serta gambut yang sudah dikeringkan harus segera dibasahi kembali. Program pembasahan yang diperkenalkan Badan Restorasi Gambut dengan istilah “rewetting” ini harus dilakukan secara masif. Kondisi kekeringan ini bukan saja terjadi seperti di Desa Jumrah, namun umumnya juga di desa-desa lainnya di sekitar kawasan hutan yang sudah berubah fungsi dan ketika kanal-kanal dibangun untuk mengeringkan gambut.