Kalimantan Selatan Dan Samar Nasib Moratorium Sawit

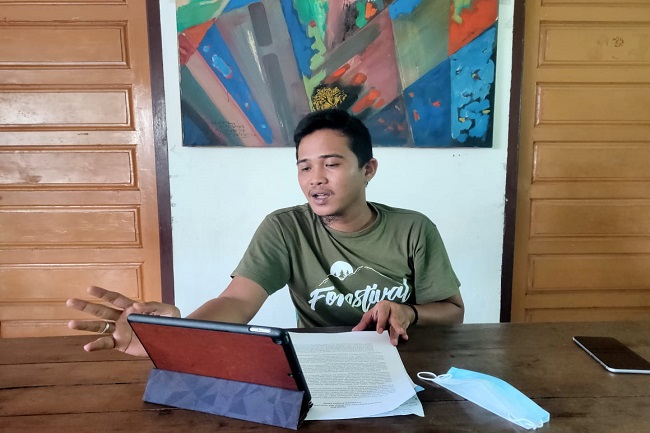

Oleh Kisworo Dwi CahyonoBerpacu dengan Waktu

Lahan gambut Sumatra Selatan mencapai 1,7 juta hektare atau 7,55 persen dari total luas gambut Indonesia. Keseluruhan lahan gambut berada di berbagai kabupaten, yaitu Musi Rawas, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, dan Banyuasin. Gambut merupakan lahan basah yang kaya material organik terakumulasi disebabkan lambatnya dekomposisi dibandingkan laju penimbunan bahan organik.

Gambut memiliki berbagai manfaat, antara lain bisa menyimpan 30 persen karbon dunia, mencegah kekeringan, dan mencegah pencampuran air asin di irigasi pertanian. Selain itu, gambut juga menjadi rumah bagi satwa langka.

Alih penggunaan lahan gambut menjadi pertanian, perkebunan dan hutan produksi, menjadi ancaman kelangsungan hidup hutan rawa gambut alami. Kini hanya tersisa sekitar 20 persen total gambut Sumatra Selatan.

Sistem drainase yang dibangun secara kurang terkendali oleh korporasi pemegang izin konsesi, sehingga mengakibatkan subsidensi (penurunan permukaan tanah gambut) dan keringnya lahan gambut. Tekanan terhadap lahan gambut terus berlangsung di Sumatra Selatan dengan tingkat kerusakan yang semakin tinggi.

Gambut sering dianggap salah arti sebagai lahan tidur. Padahal, lahan gambut merupakan penyangga kehidupan masyarakat, flora serta fauna di sekitarnya. Lahan gambut yang rusak akan sulit dipulihkan seperti semula.

Terkait restorasi gambut yang rusak, Lembaga keuangan internasional pernah merilis biaya yang harus dikeluarkan pemerintah setelah kebakaran besar tahun 2015. Biayanya berkisar Rp 6 juta hingga 36 juta per hektare, dengan rata-rata Rp 12 juta. Artinya, jika merujuk luas lahan gambut yang dimandatkan kepada Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk direstorasi mencapai 656.884 hektare, itu sekitar Rp 7,88 triliun. Angka ini belum termasuk kerugian yang dialami negara akibat kabut asap yang memengaruhi aktivitas perekonomian. Angka itu pun juga sangat fantastis.

Mesin Pengisap

Sistem demokrasi dalam hal pemilihan pimpinan negara maupun kepala daerah, menjadi salah satu faktor minimnya usaha atau perhatian terhadap pelestarian lingkungan hidup. Penguasa cenderung memfasilitasi kerusakan lingkungan seperti pencemaran dari industri, penggundulan hutan, serta berbagai hal lain sebagai mesin pengisap atau rakus terhadap lahan.

Biaya politik yang mahal di negeri ini, praktik korupsi mulai politisi di tingkat nasional hingga daerah silih berganti menghiasi pemberitaan media massa. Bukan itu saja, untuk menutupi biaya politik, pun menyebabkan kebijakan atau regulasi yang dibuat bagaikan karpet merah bagi investor ‘perusak lingkungan’ dengan dalih perbaikan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam pembangunan ekonomi, lingkungan hidup sesungguhnya berada di luar konteks. Mekanisme pasar melalui permintaan dan penawaran (demand-supply), tidak pernah dibatasi oleh jumlah konsumsi dan pasokan akibat terbatasnya daya dukung dan daya tampung alam yang menghasilkan barang itu.

Cara berpikir seperti itu akan selalu mengunggulkan investasi untuk pertumbuhan ekonomi, yang menghadirkan tambahan konsumsi dan pasokan barang. Misalnya, pertumbuhan pabrik maupun eksploitasi sumber daya alam. Narasi yang dibangun, pertumbuhan ekonomi menjadi hal vital. Kerusakan lingkungan tidak pernah dihitung nilai moneternya yang menjadi ‘biaya’ untuk menumbuhkan ekonomi itu.

Kenapa harus Undang-Undang Omnibus Law? Undang-Undang sapu jagat ini jelas sangat berdampak buruk terhadap keberlanjutan lingkungan dan stimulan timbulnya konflik. Permasalahan lingkungan dan berbagai konflik agraria yang terjadi sepanjang periode pertama Presiden Joko Widodo, hingga kini patut dijadikan referensi. Hal itu mengacu, bahwa negara masih abai melindungi lingkungan dan menjaga Indonesia sebagai negara agraris.

Data Forest Watch Indonesia 2019 menjelaskan, proses perizinan tak berjalan baik. Konsensi sawit, banyak kebun sudah beroperasi meski belum clean and clear, atau belum mengantongi izin. Sekitar 68 persen perusahaan secara nasional yang beroperasi belum memiliki izin Hak Guna usaha (HGU). Perusahaan yang tak memiliki HGU luasnya 14,8 juta hektare, di perkebunan sawit 7,1 juta hektare dan HGU di luar perkebunan sawit 4 juta hektare.

Esensi investasi adalah keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat. Namun, maksud kesejahteraan bukan berarti berhak mengeksploitasi habis tanpa mempertimbangkan aspek lain. Sebab, kita dihadapkan dengan bencana krisis ekologis yang semakin masif. Belum lagi, hampir seluruh aktivitas investasi yang ada di Indonesia memiliki catatan buruk tentang masalah lingkungan.

Tenggat waktu

Indonesia memiliki komitmen untuk pembangunan rendah karbon dari sektor berbasis lahan, yang tecermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN] 2015-2020.

Dalam Nationally Determined Contribution (Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional), Pemerintah Indonesia meningkatkan pengurangan emisi gas rumah kaca menjadi 29 persen pada 2030, dengan menyertakan Aichi Targets. Dengan luas gambut tropis paling besar di dunia, pembangunan rendah karbon tidak akan tercapai tanpa pengelolaan gambut berkelanjutan.

Bagaimana dengan Sumatra Selatan? Dengan kondisi bahwa sebagian besar lahan rawa adalah gambut, maka kebijakan pengelolaan lahan rawa di Sumatra Selatan, maka haruslah didasarkan atas konsep pembangunan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Sesuai dengan kaidah konservasi, maka sumber daya alam dapat dikelola dengan mengombinasikan upaya perlindungan, pemanfaatan dan pelestariannya secara terpadu. Dalam konteks ini, lahan rawa gambut selain dipandang sebagai ekosistem yang perlu dilindungi, juga dilihat sebagai potensi yang bisa dikembangkan dan dimanfaatkan dengan tetap memerhatikan prinsip-prinsip kelestariannya.

Dalam ekosistem kehidupan, gambut sebagai subjek yang memiliki nilai esensi melengkapi harkat dan martabat serta eksistensi bagi hak-hak masyarakat lokal. Untuk itu, perlindungan harus dijaga, dipelihara dan diperjuangkan keamanan, kelestarian dan keberlanjutan bagi kehidupan saat ini dan generasi mendatang. Dan, ini juga sebagai identitas budaya (culture identity).

*Opini ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Walhi Sumsel sekaligus Koordinator Pantau Gambut Sumsel, Hairul Sobri.

**TULISAN INI SEBELUMNYA DIPUBLIKASIKAN DI GATRA.COM PADA TANGGAL 25 Oktober 2021